輿論即戰爭?──《上海泰晤士報》(The Shanghai Times)的幕後經營與政治角力

晚清以來,外人在華辦報活動日興。上海因對外開放與租界的設立,時為外人僑居、活動、外商雲集之地,外人辦報亦盛極一時。本文介紹本館新訂之《上海泰晤士報》(The Shanghai Times),曾是在滬銷量第二大的重要外文日報。過往研究多關注其親日性質,然其自辦報之初起,實經多次易主,報社資金及人際往來複雜,寫作立場亦經多次變換,以下淺析之。

|

上海泰晤士報The Shanghai Times |

||

|

發行時間 |

1901-1944 |

|

|

館藏資料庫 |

ProQuest Historical Newspapers:

Chinese Newspapers Collection (1832-1953) The Shanghai Times (1914-1921)

|

全國報刊索引-中國近代英文報紙全文數據庫 上海泰晤士報(1925-1943) (2023新訂資料庫)

|

|

收錄時段 |

1914.02.11 ~

1921.03.31 |

1925.01.03 ~

1943.12.30 |

|

連結 |

https://www.cnbksy.com/ |

|

|

使用方式 |

院內ip範圍內連線即可使用 |

限院內ip,採用Firefox瀏覽器並設定proxy連線使用。 |

|

標題、作者、全文檢索 |

✔ |

✔ |

|

適用主題 |

一次世界大戰、五四運動 |

中日戰爭、太平洋戰爭 |

一般認為,上海泰晤士報(The Shanghai Times)最早由美僑在1901年於上海所創。[1]筆者考察上海開埠後,字林洋行發行的《行名錄》,至遲從1903年起已可見《上海泰晤士報》的登記紀錄。從記錄中可知,該報發行初期,多次易主(1903-1908至少更換五任經營者及主編),可見當時報社營運尚未穩定。[2]日俄戰爭期間(1904-1905),報社傳出經營不善的消息,日俄兩國聞之皆有意出資援助,欲意其為本國宣傳有利輿論,最終該報在1905年8月接受俄方津貼,故多有揚俄貶日的言論。不過到了1906年,情勢即轉,由於社內人事糾紛,報社與俄利益勾結一事隨之曝光,不得不切斷俄方金源。報刊主筆也在同年6月改由親日的John O’Shea擔當,並與時任日本外務省上海總領事的永瀧久吉(1867-1942)保持聯繫,執筆文章亦有同情日本傾向。

1908年,《上海泰晤士報》再度迎來新的經營者,即在華深耕十多年的美籍傳教士福開森(John Calvin Ferguson,1866-1945)。福開森在中國江蘇一帶辦校興學,與當地官員、士紳往來密切,頗受清廷政要禮遇,後亦擔任洋務運動的核心人物──盛宣懷(1844-1916)的諮詢顧問,在文化界和政界都佔有一席之地。[4]在辦報方面,福氏也有相當經驗,曾於1899年接手經營《新聞報》,使該報逐漸發展為中國最重要的中文大報之一。[5]聽聞《上海泰晤士報》傳出經營困難消息的福開森,隨即拍電報聯繫時任兩江總督的端方(1861-1911)出資,端方亦認為可藉此暗中將《上海泰晤士報》納入兩江政府麾下,成為清廷在滬的外文機關報。從現存的《端方檔案》可知,當時在有關兩江事務的新聞上,端方皆積極介入,甚至自行或請專人擬文交由報社刊行,凡不利江府的消息即要求撤換,引導該報輿情與銷路。[6]值得注意的是,當時立場親日的John O’Shea仍於《上海泰晤士報》社內擔當主編,故每當報刊有不利日方的新聞,永瀧總領事仍然會私下提醒主編下筆緩頰。[7]由此亦可看出,當時報刊運作背後的複雜性。

在資深報人福開森與地方政府的合作經營下,《上海泰晤士報》銷量大幅成長。[8] 但到了1911年,盛宣懷赴京任郵傳大臣,作為顧問的福氏亦隨之北上,同時欲將《上海泰晤士報》經營事業轉讓。最後由主編O’Shea接手,其幕後資金則多由日方籌措,為的是讓《上海泰晤士報》成為維護日方立場的外文機關報,控制對上海外僑的輿論。[9]然而,O’Shea接手後,報社的營運情況卻不如預期。加上原本與O’Shea競爭《上海泰晤士報》經營權的美國記者Thomas F. Millard(1868-1942),另與伍廷芳(1842-1922)等人籌辦了《大陸報》(China Press),新穎的美式報紙風格廣受外僑青睞,發行量一度在1912年達3000份,一躍成為上海租界區的外文大報。[10]相形之下,《上海泰晤士報》的表現失色,其受眾與影響力衰退許多。逐漸失去日方賴以為用的價值,對O’Shea的金援亦隨之銳減,甚至開始對其催討債款。1912-1913年,失了日本領事館的補助,O’Shea的經營更為艱難,對日相關報導也逐漸犀利了起來,不再為日方喉舌。

1913年下半,《上海泰晤士報》的經營隨著O’Shea病逝,顯得更為風雨飄搖,龐大的債款讓代理社務的英人Edwin Arthur Nottingham傷透腦筋。讓報社經營出現轉機的是1914年爆發的一次世界大戰。同年,日本以與英同盟為由,向德宣戰,出兵德軍佔領的青島。為了應對德方在報刊媒體上發動的輿情攻勢,以及中國的排日情緒,日方急需一份能為之宣傳的外媒報紙。1915年,日本外務省與日本企業共同籌措資金,買下《上海泰晤士報》的債權,持有60%社產,並與Nottingham協議,表面讓Nottingham掛著經營者的頭銜主持報務(讓其持有40%資產份額),但財務營運須由日資正金銀行監管,報導內容也須遵從日方指導,秘密地為日服務。[12]

[日]在上海總領事有吉明,“上海「タイムス」社ニ関スル件”,1917年4月5日。戦前期外務省記録-外務省茗荷谷研修所旧蔵記録-A門-新聞雑誌操縦関係雑件/上海「タイムス」。JACAR:B05014010800。收入国立公文書館アジア歴史資料センター:https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F2006090417245486687&ID=M2006090417245486692&REFCODE=B05014010800。

至此,《上海泰晤士報》迎來了新局,除了報刊立場開始由日方主導之外,經營也步入正軌,發行量日漸回升。此外,Nottingham對報社與日方的金援和往來關係諱莫如深,因此即便自1919年五四運動發酵以來,排日情緒高漲的情況下,仍未見有質疑該報背後金援或立場不公的抨擊聲浪,或有明顯遭受抵制之勢。到1921年更增發周日刊──Shanghai Sunday Times,銷量大升,到了1930年代更是能與《大陸報》並駕齊驅,甚至超越後者,躍升成上海第二大外文報,僅次於老牌的《字林西報》(North China Daily News)。[13]《上海泰晤士報》在滬報界的重要性與影響力已不容忽視。

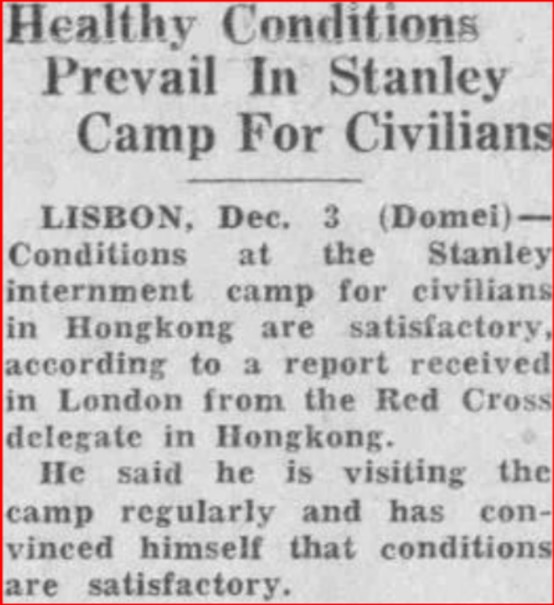

鑑於《上海泰晤士報》的受眾及影響力日增,日本外務省在1935年收購了由Nottingham所持有的40%社產,連同日方本來擁有的60%份額,完全佔有了《上海泰晤士報》的經營權。報紙的所有權雖歸日本外務省,不過表面上仍由Nottingham掛名為報社社長(《行名錄》上也依然登記Nottingham為業主)。在雙方簽訂的收購契約中,Nottingham不但不需承擔營業上的損失,還享有優厚的待遇,但在報刊編輯政策上必須一切聽從日方指示,儼然成了日方旗下的傀儡報人。[14]至此《上海泰晤士報》便真正成為日本在華向外僑宣傳、披著英人辦報的外衣,實則為日辯護的機關報。即便英美與日本在二戰中是互為敵對關係,《上海泰晤士報》對於日本在大東亞與英美發生的軍事衝突,以及其對盟軍軍民設立的戰俘營、拘留營等設施,未予以批判,反多有正面描述。直到抗戰勝利後,該報才作為日軍遺留的敵產,由國民政府接收經營。

綜而觀之,《上海泰晤士報》的發展及其報導立場,實與報社幕後的資金流動、經營者或主編的個人意識及政治傾向,乃至於他們的人際交往密切相關。尤其是幕後金援,確實地影響了報社的存亡。這些隱藏在報紙之下的暗潮,成了左右報刊內容的力量,甚至進一步主導報社主編或記者們的筆峰劍指所向。如未釐清報刊背後各方勢力的角逐,也就難以察覺瀰漫於報導文字間無形的硝煙。

不過我們也必須注意到,雖然報刊政治版或社論多受資方控制,為金主喉舌,但並不意味報紙完全失去其客觀性。在無關乎國際政治局勢的新聞上,它依然擔任傳遞新知、即時消息的角色。《上海泰晤士報》對於滬上發生的社會新聞、國際經貿資訊、歐美流行的服飾風尚、影劇評論、體育賽事報導等,[16]皆有所觸及。這些與在華僑民經濟活動、生活娛樂相關的報導,同樣是吸引外僑買報、讀報的重要資訊,更是研究租界僑民視角的一扇窗口,歡迎各界學人到館參用!

(延伸閱讀:〈融歐美摩登、匯海派風情的《上海泰晤士報》〉,全國報刊索引微博專欄:報紙拂塵-中國近代報紙數字文獻資源全庫〉

[1]現有研究一說創報人是Frank B. Boll,另有一說為Halton J. Bush。認為是Frank

B. Boll創設上海泰晤士報者,如《上海新聞志》編纂委員會編,《上海新聞志》(上海:上海科學院,2000),頁140。許金生,《近代日本對華宣傳戰研究》(上海:復旦大學出版社,2021),頁229-231。馬任光則認為應由Halton

J. Bush所創,並於1904年改由John O’Shea接手經營,見馬光仁,《上海新聞史(1850-1949)(修訂版)》(上海:復旦大學出版社,2014),頁351。

[2]

1903年《行名錄》紀錄The

Shanghai Times登記的業主為F. W. Eddy;1904-1905年登記業主改為Halton

J. Bush.;1906年未登記業主名,只記有主編A. W. Marnham;1907年同樣未登記業主名,主編改為John

O’Shea;1908年業主為A. Robert,主編仍是John

O’Shea。詳見字林洋行發行,《行名錄》(The

North China Desk Hong List),收入「全國報刊索引」,https://www.cnbksy.com/,最後瀏覽日期:2023/11/20。

[3]

許金生,〈《上海泰晤士報》與近代日本官方關係考〉,《新聞大學》2016第五期(上海,2016),頁35。

[4]

凌鴻勛,〈福開森事略〉,《傳記文學》30卷第3期(臺北,1968),頁19-22。

[5]

上海市檔案館,〈《新聞報》創辦經過及其概況〉,《檔案與史學》2002年第5期(上海,2002),頁3-8。

[6]

張建斌利用中國第一歷史檔案館藏「端方檔案」,探討端方對上海各報的資助和輿論操作,以及其與報人的互動關係,其中即包含《上海泰晤士報》。文章詳見氏著,〈端方與上海報界研究〉,《學術月刊》55:3(上海,2023),頁197-209。

[7]

許金生考察日本外務省檔案,挖掘當時外務省駐上海領事官員與各報業者的往來紀錄。檔案包含了日本當局對中國報刊輿論控制的看法與實際操作手段。如永瀧久吉與John

O’Shea 等報刊主筆、記者的互動,即見於[日]在上海總領事永瀧久吉,“當地新聞操縱ニ関スル件”,1908年3月31日。外務省外交史料館-戦前期外務省記録-1門政治-3類宣伝-2項諸外国-日俄戰爭後日本外國報紙編輯控制案/清朝部第1卷。JACAR:B03040813400。收入国立公文書館アジア歴史資料センター:

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F2006092114074485365&ID=M2006092114074485375&REFCODE=B03040813400。

文章詳見許金生,〈《上海泰晤士報》與近代日本官方關係考〉,頁34-41。

[8]

根據許金生的統計,1908年福氏接手時,《上海泰晤士報》的發行量僅500份,至1911年已達1500份,增長了三倍之多,詳見許金生编.《近代日本在華報刊通信社調查史料集成(1909—1941)》(北京:線裝書局,2014),第一冊,頁174.

[9]

[日]外務省情報部,“関係新聞調査年”,1929年7月。外務省外交史料館-調書-情報局-関係新聞調査。JACAR:B10070264800。收入国立公文書館アジア歴史資料センター

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F2010073015355768431&ID=M2010073015355768432&REFCODE=B10070264800。

[10]

沈薈,〈歷史記錄中的想象與真實——第一份駐華美式報紙《大陸報》緣起探究〉,《新聞與傳播研究》2014年2期(北京,2014),頁112-125。

[11]

許金生,〈《上海泰晤士報》與近代日本官方關係考〉,頁37。

[12] [日]在上海總領事有吉明,“上海「タイムス」社ニ関スル件”,1917年4月5日。戦前期外務省記録-外務省茗荷谷研修所旧蔵記録-A門-新聞雑誌操縦関係雑件/上海「タイムス」。JACAR:B05014010800。收入国立公文書館アジア歴史資料センター:

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F2006090417245486687&ID=M2006090417245486692&REFCODE=B05014010800。

[13]

許金生编.《近代日本在華報刊通信社調查史料集成(1909—1941)》,第七冊,頁86、87;第八冊,頁229、230、371、372;第九冊,頁91、92、269、270;第十冊,頁112-114。

[14] [日]新敵產管理委員長左近允尚正,“上海タイムス敵性解除ニ関スル件”,1945年4月28日。戦前期外務省記録-外務省茗荷谷研修所旧蔵記録-A門-新聞雑誌操縦関係雑件/上海「タイムス」。JACAR:B05014010800。收入国立公文書館アジア歴史資料センター:https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F2006090417245486687&ID=M2006090417245486692&REFCODE=B05014010800 。

[15]

董顯光述,劉垕筆記,〈在中國辦的英文報紙〉,《報學》2卷6期(臺北,1960),頁64。

[16]

1903年起,《上海泰晤士報》合併中國最早創辦的英文體育報刊Sport

and Gossip(中譯名為《賽勝獵豹》,又稱《體育與清談報》),本館新訂資料庫中亦包含該報。詳見全國報刊索引資料庫:https://www.cnbksy.com/。

留言

張貼留言